技術・サポート情報

技術情報

振動・衝撃・騒音対策 基礎知識

振動とは

『ある量の大きさが、時間と共にある基準の値より大きくなったり小さくなったりする現象』

(日本音響学会編の音響用語辞典より引用)

『ある座標系に関する量の大きさが、その平均値又は基準値よりも大きい状態と小さい状態を交互に繰り返す変化である』(JIS B 0153 機会振動・衝撃用語より引用)

身近にある振動は、時計の振り子のように一定の時間間隔で振動する単純なものから、電車に乗って感じるような不規則な振動に、レールの継目で発生する周期的な振動が加えられたような複雑なものまで多種多様です。

これらの振動を発生源で見ると、道路工事で用いるブレーカーのように衝撃を発生するもの、洗濯機の脱水時に、洗濯物の片寄りによるアンバランス質量の回転によるもの、あるいは往復動コンプレッサーの振動のような往復質量の慣性力によるものなど、種々のものがあります。

振動数f(Hz)

山から山までの時間Tを周期といい単位は秒(S)である。

周期Tの逆数、すなわち【f=1/T】を振動数と云い、単位はHz(ヘルツ)である。

振幅Aとは基準値から極大値までの値である。

固有振動数

固有振動数とは、あらゆるシステム(物体)が持っている一番振動しやすい振動数のことです。

つまり、システムの固有振動数と同じ周波数をシステムに与えると、振動が増幅され、強い振れが起きます。

これを共振といい、その周波数を共振周波数と云います。

ばねと質量の例では、固有振動数は質量の大きさと、ばね(剛性)の2つの要因によって決まります。

質量が小さくなったり、剛性が高くなると固有振動数が上昇し、質量が大きくなったり、剛性が低くなると固有振動数が低下します。

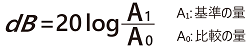

デシベル[dB]

一般に物理量の比を表す時、[dB]の単位を用います。

特に基準値の何万倍、何百万倍というような値を取り扱う場合、直接的に単位を用いず、対数的な単位[dB]を用いれば、計算もしやすくなり、人の感覚にあっていることが証明されています。

[dB]の単位の式

[dB]と値(倍数)の関係を一部を下表に表します

| デシベル[dB] | 値(倍数)A1/A0 |

|---|---|

| -60 | 0.001 |

| -40 | 0.01 |

| -20 | 0.1 |

| -10 | 0.3 |

| -6 | 0.5 |

| -3 | 0.7 |

| 0 | 1 |

| 3 | 1.4 |

| 6 | 2 |

| 10 | 3.2 |

| 20 | 10 |

| 40 | 100 |

| 60 | 1000 |

尚、音圧レベルは、最小可聴値の音圧実効値2×10-5Paが基準として用いられる。

振動伝達特性グラフの見方

防振材の特性のひとつに振動伝達特性があり、一般的に横軸に周波数[Hz]、縦軸に応答倍率[dB]で表されます。グラフのピーク値の周波数を共振周波数f0、応答倍率を共振倍率といいます。

周波数が高くなると応答倍率は小さくなり、共振周波数f0の√2倍の周波数で応答倍率は0dB(1倍) となります。ゼロクロス点より高い周波数領域において防振効果があり防振効果領域といい、 逆にゼロクロス点より低い周波数領域を共振領域といい振動を増幅させます。

尚、この特性は荷重、温度などの諸条件により変化しますので注意が必要です。

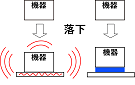

振動・衝撃・騒音 低減手法の概要

| 緩衝 |

|

衝撃力を任意のストロークを使って小さな衝撃力に抑える手法 1.対策物に緩衝材を貼り付ける。 2.緩衝材を厚くする。 3.緩衝材を適正な硬度・支持面積にする。 |

|---|---|---|

|

防振 (振動絶縁) |

|

振動源から対策物に伝わる振動を絶縁・低減する手法 1.振動源と対策物の間に防振材を挟む。 2.振動源の周波数に対して、固有周波数(バネ定数)の低い防振材を選ぶ。 |

| 制振 |

|

振動エネルギーを熱エネルギーに変換し、振動を減衰させる手法 1.対策物もしくは振動源に制振材を貼り付ける。 2.振動エネルギーを熱エネルギーに変換する効率(損失係数)の大きい材料を選ぶ。 |

| 遮音 |

|

空気中を伝搬する音を遮断し、音のパワー伝達を抑える手法 1.騒音源を遮音材料で囲む。 2.遮音材料の密度を増す。 3.遮音材料の厚みを増す。 |

| 吸音 |

|

空気中を伝搬する音を吸収する手法 1.騒音源を吸音材料で覆う。 2.騒音の問題となる周波数で吸音率の高い材料を選ぶ。 3.吸音材料の厚みを増す。 |